Einbindung von Nutzerinnen und Nutzern in Innovationsprozesse

Toolbox für > Unternehmen, > Zivilgesellschaft und Politik

Partizipative Innovationsprozesse

Nachhaltigere Innovation durch Beteiligung: Eine Toolbox

Innovationsprozesse sind erfolgreicher und nachhaltiger, wenn sie die Perspektiven von Nutzerinnen und Nutzern einbinden und gesellschaftliche Debatten aufnehmen. Die Toolbox „partizipativ innovativ“ zeigt Akteuren aus Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft, die Partizipationsprozesse organisieren, wie es geht. | mehr

Über die Toolbox

Die Energiewendeprojekte InnoSmart und Esquire

Die Toolbox wurde vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) gemeinsam mit Partnern in zwei BMBF-Forschungsprojekten zur Energiewende erstellt. Die erste Version erarbeiteten IÖW und DIALOGIK 2016 im transdisziplinären Forschungsprojekt „Partizipative Gestaltung von verbrauchernahen Innovationen für Smart Grids (InnoSmart)“. 2020 entwickelte das IÖW die Toolbox im Forschungsprojekt „Energiespeicherdienste für smarte Quartiere (ESQUIRE)“ weiter. | mehr

Partizipative Innovationsprozesse

Nachhaltigere Innovation durch Beteiligung: Eine ToolboxInnovationsprozesse sind erfolgreicher und nachhaltiger, wenn sie die Perspektiven von Nutzerinnen und Nutzern einbinden und gesellschaftliche Debatten aufnehmen. Die Toolbox „partizipativ innovativ“ zeigt Akteuren aus Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft, die Partizipationsprozesse organisieren, wie es geht. | mehr

Toolbox für partizipative Innovationsprozesse

Direkteinstieg:

> Zur Toolbox für Zivilgesellschaft und Politik

> Zu den Kreativitäts- und Moderationstechniken

Nachhaltigere Innovationen durch Beteiligung – aber wie?

Innovationsprozesse sind erfolgreicher und nachhaltiger, wenn sie gesellschaftliche Debatten berücksichtigen und eine Vielfalt von Perspektiven einbinden.

Die Toolbox „partizipativ innovativ“ bietet Methoden sowie Kreativitäts- und Moderationstechniken, um partizipative Innovationsprozesse zu gestalten und durchzuführen. Sie richtet sich an Unternehmen, die Geschäftsstrategien sowie neue Produkte und Dienstleistungen gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern entwickeln möchten. Zudem gibt sie Akteuren aus Zivilgesellschaft und Politik Werkzeuge an die Hand, mit denen sie etwa die Entwicklung integrierter kommunaler Energieversorgungskonzepte oder den Aufbau neuer Mobilitätsstrukturen partizipativ gestalten können.

Die vorgestellten Werkzeuge sollen wechselseitiges Lernen unterstützen. Ihre Anwendung setzt Offenheit und Kooperationsbereitschaft voraus.

Diese Toolbox verknüpft Partizipation und Innovation. Sie bietet Beteiligungsmethoden, die sich für die Gestaltung von unternehmerischen und gesellschaftlichen Innovationen besonders eignen, weil sie den Umgang mit heterogenen Akteurskonstellationen ermöglichen. Sie ist zugleich Wissensplattform und Praxis-Leitfaden. Sie bündelt methodische Empfehlungen zur partizipativen Innovationsgestaltung und gibt Anleitungen für die Anwendung von partizipativen Methoden in konkreten Innovationsprojekten.

Gerade bei Nachhaltigkeitsinnovationen kann die Einbindung von Nutzer/innen und gesellschaftlichen Stakeholdern den Erfolg erhöhen. Denn nachhaltige Innovationen erfordern oft gesellschaftliche Anpassungen und Änderungen im Nutzungsverhalten, etwa wenn Fahrer/innen von Elektroautos die Ladezyklen bei ihrer Streckenplanung beachten müssen. Hier ist es wichtig, Schlüsselfaktoren der Akzeptanz oder Ablehnung zu identifizieren, um Produkte so zu gestalten, dass sie sich leicht in den Alltag einpassen lassen.

Zielgruppen

Innovative Unternehmen

Für Unternehmen sind Einblicke in die Wünsche und Anforderungen von Nutzer/innen wichtig. Mit diesem Wissen wollen sie den Erfolg neuer Produkte und Dienstleistungen berechenbarer machen.

Sie sind ein Unternehmen mit eigener Abteilung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte und haben Interesse an Nutzereinbindung jenseits der klassischen Marktforschung? Dann finden Sie in der Toolbox Unternehmen die dafür geeigneten Werkzeuge.

Sie können Nutzer/innen bei Innovationsprozessen auf einer strategischen Ebene beteiligen – also dort, wo Sie sich systematisch mit der langfristigen Unternehmensausrichtung auf neue Märkte und Produktgruppen oder mit neuen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Andererseits haben Sie die Möglichkeit, Nutzer/innen so in die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen einzubinden, dass diese zu deren konkreter Gestaltung beitragen können.

Für Ihre Innovationsexpert/innen kann diese Toolbox als Inspiration für die eigenen Entwicklungsprozesse oder als Informationsquelle für die Beantwortung konkreter Fragen zu partizipativen Methoden in der Produktentwicklung dienen.

Zivilgesellschaft und Politik

Auch politische und zivilgesellschaftliche Organisationen setzen bei der Entwicklung und Bewertung von Innovationen oder Technologien auf Beteiligung. Auf diese Weise wollen sie gesellschaftliche Anforderungen aufgreifen und eine bessere Akzeptanz erreichen.

Arbeiten Sie in einer Behörde und organisieren oder betreuen Beteiligungsprozesse? Sind Sie in einer zivilgesellschaftlichen Organisation aktiv, die technologische Entwicklungen kritisch beobachtet und entsprechende Beteiligungsprozesse organisieren möchte? Dann bietet Ihnen die Toolbox Zivilgesellschaft und Politik Werkzeuge, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Sie liefert Ihnen das Rüstzeug, um die Meinungen, Erwartungen und Vorschläge verschiedener Akteursgruppen systematisch in gesellschaftliche Transformationsprozesse wie beispielsweise die Energiewende einzubinden.

Neue Anforderungen an Innovationsprozesse

Innovationsprozesse beschleunigen sich. Informations- und Kommunikationstechnologien durchdringen alle Lebensbereiche und schaffen neue Möglichkeiten. Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und Energiewende verändern gesellschaftliche Wertvorstellungen. Der Ruf nach einer Transformation des Wirtschaftens wird immer lauter. Er stellt Unternehmen und gesellschaftliche Akteure vor Herausforderungen und beeinflusst die Innovationsprozesse zur Entwicklung von Technologien, Dienstleistungen und passenden Geschäftsmodellen. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg von Innovationen werden ihre ökologische und soziale Tragfähigkeit zu immer wichtigeren Bewertungskriterien – sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus unternehmerischer Perspektive.

Die Abkehr von etablierten Geschäftsabläufen und Bewertungssystemen, die Integration neuer Perspektiven und die Anbahnung bisher kaum denkbarer Kooperationen sind notwendiger denn je. Die Kernbotschaft: Die Transformation des Wirtschaftssystems kann nur gemeinsam und nicht gegeneinander gelingen. Die Toolbox hilft Ihnen dabei, gesellschaftliche Debatten besser in unternehmerische Innovationsprozesse einzubinden. Sie gibt Hilfestellungen dazu, wie gesellschaftliche Akteure Unternehmensprozesse unterstützen und mitgestalten können und wie Unternehmen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer stärker in ihre Innovationsprozesse einbinden können.

Vorteile der Beteiligung

Unternehmen hilft die Einbindung von Nutzer/innen dabei,

- ihre Produkte und Dienstleistungen anwendergerecht zu gestalten und so den Markterfolg zu steigern,

- die Marktfähigkeit von Innovationsideen frühzeitig zu bewerten,

- die Markteinführung zu beschleunigen, indem sie nachträgliche Anpassungen an Kundenwünsche vermeiden,

- das kreative Potenzial von Konsument/innen zu nutzen,

- die Kundenorientierung und -bindung zu steigern.

Nutzer/innen ermöglicht die Teilnahme an Innovationsprozessen

- ihr kreatives Potenzial einzubringen und Anerkennung für ihre Ideen zu erhalten,

- dazu beizutragen, dass Produkte und Dienstleistungen nutzerfreundlicher gestaltet werden und besser zu ihren Nutzungsroutinen passen,

- ihre Selbstkompetenz (Empowerment) durch erhöhtes Produktwissen oder bewusstere Kaufentscheidungen zu steigern.

Auch gesamtgesellschaftlich bringt die partizipative Gestaltung von Innovationsprozessen Vorteile:

- Technischer Wandel kann demokratischer gestaltet und Innovationen auf eine breitere gesellschaftliche Basis gestellt werden;

- gesellschaftliche Konflikte um Innovationen können frühzeitiger gelöst werden;

- Innovationen können durch die Berücksichtigung von gesellschaftlichen Werten und Anforderungen nachhaltiger gestaltet werden.

Intensität der Beteiligung

Nutzer/innen und andere Stakeholder können unterschiedlich stark in Innovationsprozesse eingebunden werden:

- Information und Beforschung: Nutzer/innen und Stakeholder sind im wesentlichen Objekte von (Markt-) Forschung und werden zu ihren Einschätzungen befragt. Oder sie werden über Produkte, Konzepte und Ideen informiert. Sie haben eine passive, kommentierende Rolle und beeinflussen den Prozess nicht aktiv.

- Konsultation: Hier diskutieren die beteiligten Nutzer/innen oder Stakeholder gemeinsam mit den Innovationsakteur/innen. Sie können ihre eigenen Ideen einbringen und erhalten Feedback vom Innovationsakteur. Davon abgesehen werden sie nicht in die Entscheidungsfindung involviert.

- Mitentscheidung: Über den Austausch mit dem Unternehmen oder sonstigen Prozessgestaltern hinaus werden Nutzer/innen oder Stakeholder an Entscheidungs- und Auswahlprozessen beteiligt und haben so die Möglichkeit, die Ergebnisse direkt mit zu beeinflussen.

Natürlich gibt es auch Mischformen der Partizipation. So können Nutzer/innen über die Konsultation hinaus an der Entwicklung von Entscheidungskriterien mitarbeiten und somit die Bewertung von Produktideen oder Konzepten beeinflussen, ohne dass sie direkt mitentscheiden. Die Toolbox „partizipativ innovativ“ enthält schwerpunktmäßig Methoden, die für Konsultation oder Mitentscheidung geeignet sind.

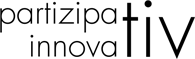

Zeitpunkt der Beteiligung

Der unternehmerische Innovationsprozess gliedert sich in verschiedene Phasen, die von der Strategieentwicklung bis zur Markteinführung durch spezifische Ziele, Aufgaben und Akteure gekennzeichnet sind. Entsprechend unterscheidet sich die Rolle der am Innovationsprozess beteiligten Nutzer/innen von Phase zu Phase:

- Strategieentwicklung: Diese Phase dient der Definition der mittelfristigen Produktstrategie des Unternehmens. In dieser Phase bringen Nutzer/innen vor allem ihre Wertvorstellungen und Einstellungen ein. Das Unternehmen kann hieraus Hinweise auf Werteveränderungen und Trends ableiten.

- Ideenentwicklung: In dieser Phase sind Nutzer/innen vor allem eine Quelle von Ideen, die sie aus ihren Bedürfnissen, Problemwahrnehmungen oder Anwendungserfahrungen entwickeln.

- Auswahl und Spezifikation von Ideen: Diese Phase zielt darauf ab, die entwickelten Ideen anzureichern und zu konkretisieren und sie so mit Blick auf eine Realisierung weiter auszuarbeiten. Für diese Aufgabe können die Bedürfnisse, Ideen, Anwendungserfahrungen und technischen Kenntnisse von Nutzer/innen wertvolle Beiträge liefern.

- Realisierung: Im Zentrum steht hier die konkrete Produktentwicklung bis zur Markteinführung. Hier sind vor allem das Anwendungs- und technische Wissen von Nutzer/innen wichtig. Zudem können Nutzer/innen Prototypen testen und bewerten.

Je nach Frage- und Aufgabenstellung unterstützen verschiedene Typen von Nutzer/innen den Prozess. Beispielsweise kann es in der Ideenentwicklung sinnvoll sein, mit unerfahrenen Nutzer/innen zusammen zu arbeiten, um auf neue Lösungen zu kommen. Allerdings gibt es hier auch spezielle Ansätze wie die Lead-User-Methode, die bewusst besonders fortschrittliche Nutzer/innen einbindet, um Produkte für neue Trends zu identifizieren. In späteren Phasen können erfahrene Nutzer/innen auf Basis ihrer Produktkenntnisse hilfreiches Feedback geben.

Herausforderungen der Beteiligung

Die Einbindung von Nutzer/innen ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden:

- Innovationsprozesse sind komplex – gerade in so umwälzenden Innovationsfeldern wie der Energiewende. Um die Nutzer/innen abzuholen, müssen komplexe Sachverhalte so weit reduziert werden, dass sie sich beispielsweise in einer Workshop-Situation gut bearbeiten lassen. Hier finden Sie Anregungen in den in der Toolbox dargestellten Beispielen.

- Die Bedürfnisse und Anforderungen von heute lassen sich nicht ohne weiteres in die Welt von morgen übertragen. Daher sollten Sie ausreichend Zeit einplanen, um die teilnehmenden Nutzer/innen auf die Zukunft einzustimmen. Hierfür eignet sich die Methode der Zukunftsprojektion.

- Innovationen sind mit Unsicherheit verbunden. Insbesondere im Energiebereich sind sie stark von rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen abhängig, die sich beständig ändern. Diese unsicheren Rahmenbedingungen erschweren nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Nutzer/innen die Ermittlung robuster und konkreter Anforderungen. Dem können Sie beispielsweise durch den Einsatz der Szenariomethode begegnen. Sie erlaubt es, die mittel- und langfristigen Auswirkungen von einzelnen Faktoren in ihren möglichen Ausprägungen zu beschreiben.

- Es kann passieren, dass Nutzer/innen sehr viele Wünsche und Anforderungen formulieren, ohne einzuordnen, wie wichtig diese wirklich sind. Hier können Sie durch partizipative Bewertungsansätze eine Gewichtung verschiedener Anforderungen erreichen.

- Nutzerintegration führt nicht automatisch zu nachhaltigeren Produkten. Wenn Sie dieses Ziel verfolgen, sollten Sie Nachhaltigkeitsaspekte aktiv in den Prozess einbringen und nicht darauf warten, dass dies von Nutzer/innen eingefordert wird. Dafür können Sie zum Beispiel Bewertungskriterien nutzen, die auf Nachhaltigkeit zielen, oder Erkenntnisse aus begleitenden Nachhaltigkeitsbewertungen und Ökobilanzen verwenden.

Generell beruhen die meisten der in dieser Toolbox enthaltenen Methoden zur Einbindung von Nutzer/innen in Innovationsprozesse auf qualitativen Ansätzen, mit denen Sie nur eine begrenzte Anzahl von Personen erreichen können. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Nutzerintegration durch quantitative Marktforschung zu ergänzen.

Links und Literatur

Ausgewählte Beispiele für weitere Toolboxen und Handbücher

- Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik: Partizipation und nachhaltige Entwicklung in Europa

- S3C Toolbox: www.smartgrid-engagement-toolkit.eu

- Beteiligungskompass der Bertelsmann Stiftung: www.beteiligungskompass.org

- Methodensammlung im Wegweiser Bürgergesellschaft.de

- Handbuch Bürgerbeteiligung der Bundeszentrale für politische Bildung

- Handbuch zur Partizipation der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin

- Praxisbuch Partizipation des Magistrats der Stadt Wien

- Führungsakademie Baden-Württemberg: Modelle, Instrumente und Methoden der informellen Bürgerbeteiligung

- Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik

- Methodensammlung der Energieagentur NRW

Ausgewählte Literatur

- Arnold, Marlen; Siebenhüner, Bernd & Hoffmann, Esther (2007): INNOCOPE - ein partizipatives Produktentwicklungsverfahren. Konzept, Erprobung und Reflexion. In: Hoffmann, Esther; Siebenhüner, Bernd; Beschorner, Thomas et al. (Hrsg., 2007): Gesellschaftliches Lernen und Nachhaltigkeit. Marburg: Metropolis, 247-272.

- Belz, F., Schrader U., Arnold, M. (2011): Nachhaltigkeitsinnovationen durch Nutzerintegration. Marburg: metropolis.

- Fichter, Klaus (2004): Interaktives Innovationsmanagement: Neue Potenziale durch Öffnung des Innovationsprozesses, in Reinhard Pfriem (Hrsg.), Nachhaltige Zukunftsmärkte. Orientierungen für unternehmerische Innovationsprozesse im 21. Jahrhundert (Marburg, Germany: Metropolis): 239-68.

- Fichter, Klaus (2004): Nachhaltige Nutzerintegration im Innovationsprozess, in Klaus Fichter, Niko Paech, Reinhard Pfriem (Hrsg.), Nachhaltige Zukunftsmärkte. Orientierungen für unternehmerische Innovationsprozesse im 21. Jahrhundert (Marburg, Germany: Metropolis) 351-70.

- Forschungsgruppe GELENA (2007): Leitfaden Innocope (Download PDF)

- Hoffmann, E. (2012): User Integration in Sustainable Product Development. Organisational Learning trough boundary-spanning processes. Sheffield, UK.

- Werkzeugkasten Dialog und Beteiligung. Ein Leitfaden zur Öffentlichkeitsbeteiligung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW

Toolbox für partizipative Innovationsprozesse

Direkteinstieg:

> Zur Toolbox für Zivilgesellschaft und Politik

> Zu den Kreativitäts- und Moderationstechniken

Nachhaltigere Innovationen durch Beteiligung – aber wie?

Innovationsprozesse sind erfolgreicher und nachhaltiger, wenn sie gesellschaftliche Debatten berücksichtigen und eine Vielfalt von Perspektiven einbinden.

Die Toolbox „partizipativ innovativ“ bietet Methoden sowie Kreativitäts- und Moderationstechniken, um partizipative Innovationsprozesse zu gestalten und durchzuführen. Sie richtet sich an Unternehmen, die Geschäftsstrategien sowie neue Produkte und Dienstleistungen gemeinsam mit Nutzerinnen und Nutzern entwickeln möchten. Zudem gibt sie Akteuren aus Zivilgesellschaft und Politik Werkzeuge an die Hand, mit denen sie etwa die Entwicklung integrierter kommunaler Energieversorgungskonzepte oder den Aufbau neuer Mobilitätsstrukturen partizipativ gestalten können.

Die vorgestellten Werkzeuge sollen wechselseitiges Lernen unterstützen. Ihre Anwendung setzt Offenheit und Kooperationsbereitschaft voraus.

Diese Toolbox verknüpft Partizipation und Innovation. Sie bietet Beteiligungsmethoden, die sich für die Gestaltung von unternehmerischen und gesellschaftlichen Innovationen besonders eignen, weil sie den Umgang mit heterogenen Akteurskonstellationen ermöglichen. Sie ist zugleich Wissensplattform und Praxis-Leitfaden. Sie bündelt methodische Empfehlungen zur partizipativen Innovationsgestaltung und gibt Anleitungen für die Anwendung von partizipativen Methoden in konkreten Innovationsprojekten.

Gerade bei Nachhaltigkeitsinnovationen kann die Einbindung von Nutzer/innen und gesellschaftlichen Stakeholdern den Erfolg erhöhen. Denn nachhaltige Innovationen erfordern oft gesellschaftliche Anpassungen und Änderungen im Nutzungsverhalten, etwa wenn Fahrer/innen von Elektroautos die Ladezyklen bei ihrer Streckenplanung beachten müssen. Hier ist es wichtig, Schlüsselfaktoren der Akzeptanz oder Ablehnung zu identifizieren, um Produkte so zu gestalten, dass sie sich leicht in den Alltag einpassen lassen.

Zielgruppen

Innovative Unternehmen

Für Unternehmen sind Einblicke in die Wünsche und Anforderungen von Nutzer/innen wichtig. Mit diesem Wissen wollen sie den Erfolg neuer Produkte und Dienstleistungen berechenbarer machen.

Sie sind ein Unternehmen mit eigener Abteilung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte und haben Interesse an Nutzereinbindung jenseits der klassischen Marktforschung? Dann finden Sie in der Toolbox Unternehmen die dafür geeigneten Werkzeuge.

Sie können Nutzer/innen bei Innovationsprozessen auf einer strategischen Ebene beteiligen – also dort, wo Sie sich systematisch mit der langfristigen Unternehmensausrichtung auf neue Märkte und Produktgruppen oder mit neuen Geschäftsmodellen auseinandersetzen. Andererseits haben Sie die Möglichkeit, Nutzer/innen so in die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen einzubinden, dass diese zu deren konkreter Gestaltung beitragen können.

Für Ihre Innovationsexpert/innen kann diese Toolbox als Inspiration für die eigenen Entwicklungsprozesse oder als Informationsquelle für die Beantwortung konkreter Fragen zu partizipativen Methoden in der Produktentwicklung dienen.

Zivilgesellschaft und Politik

Auch politische und zivilgesellschaftliche Organisationen setzen bei der Entwicklung und Bewertung von Innovationen oder Technologien auf Beteiligung. Auf diese Weise wollen sie gesellschaftliche Anforderungen aufgreifen und eine bessere Akzeptanz erreichen.

Arbeiten Sie in einer Behörde und organisieren oder betreuen Beteiligungsprozesse? Sind Sie in einer zivilgesellschaftlichen Organisation aktiv, die technologische Entwicklungen kritisch beobachtet und entsprechende Beteiligungsprozesse organisieren möchte? Dann bietet Ihnen die Toolbox Zivilgesellschaft und Politik Werkzeuge, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen. Sie liefert Ihnen das Rüstzeug, um die Meinungen, Erwartungen und Vorschläge verschiedener Akteursgruppen systematisch in gesellschaftliche Transformationsprozesse wie beispielsweise die Energiewende einzubinden.

Neue Anforderungen an Innovationsprozesse

Innovationsprozesse beschleunigen sich. Informations- und Kommunikationstechnologien durchdringen alle Lebensbereiche und schaffen neue Möglichkeiten. Herausforderungen wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und Energiewende verändern gesellschaftliche Wertvorstellungen. Der Ruf nach einer Transformation des Wirtschaftens wird immer lauter. Er stellt Unternehmen und gesellschaftliche Akteure vor Herausforderungen und beeinflusst die Innovationsprozesse zur Entwicklung von Technologien, Dienstleistungen und passenden Geschäftsmodellen. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg von Innovationen werden ihre ökologische und soziale Tragfähigkeit zu immer wichtigeren Bewertungskriterien – sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus unternehmerischer Perspektive.

Die Abkehr von etablierten Geschäftsabläufen und Bewertungssystemen, die Integration neuer Perspektiven und die Anbahnung bisher kaum denkbarer Kooperationen sind notwendiger denn je. Die Kernbotschaft: Die Transformation des Wirtschaftssystems kann nur gemeinsam und nicht gegeneinander gelingen. Die Toolbox hilft Ihnen dabei, gesellschaftliche Debatten besser in unternehmerische Innovationsprozesse einzubinden. Sie gibt Hilfestellungen dazu, wie gesellschaftliche Akteure Unternehmensprozesse unterstützen und mitgestalten können und wie Unternehmen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer stärker in ihre Innovationsprozesse einbinden können.

Vorteile der Beteiligung

Unternehmen hilft die Einbindung von Nutzer/innen dabei,

- ihre Produkte und Dienstleistungen anwendergerecht zu gestalten und so den Markterfolg zu steigern,

- die Marktfähigkeit von Innovationsideen frühzeitig zu bewerten,

- die Markteinführung zu beschleunigen, indem sie nachträgliche Anpassungen an Kundenwünsche vermeiden,

- das kreative Potenzial von Konsument/innen zu nutzen,

- die Kundenorientierung und -bindung zu steigern.

Nutzer/innen ermöglicht die Teilnahme an Innovationsprozessen

- ihr kreatives Potenzial einzubringen und Anerkennung für ihre Ideen zu erhalten,

- dazu beizutragen, dass Produkte und Dienstleistungen nutzerfreundlicher gestaltet werden und besser zu ihren Nutzungsroutinen passen,

- ihre Selbstkompetenz (Empowerment) durch erhöhtes Produktwissen oder bewusstere Kaufentscheidungen zu steigern.

Auch gesamtgesellschaftlich bringt die partizipative Gestaltung von Innovationsprozessen Vorteile:

- Technischer Wandel kann demokratischer gestaltet und Innovationen auf eine breitere gesellschaftliche Basis gestellt werden;

- gesellschaftliche Konflikte um Innovationen können frühzeitiger gelöst werden;

- Innovationen können durch die Berücksichtigung von gesellschaftlichen Werten und Anforderungen nachhaltiger gestaltet werden.

Intensität der Beteiligung

Nutzer/innen und andere Stakeholder können unterschiedlich stark in Innovationsprozesse eingebunden werden:

- Information und Beforschung: Nutzer/innen und Stakeholder sind im wesentlichen Objekte von (Markt-) Forschung und werden zu ihren Einschätzungen befragt. Oder sie werden über Produkte, Konzepte und Ideen informiert. Sie haben eine passive, kommentierende Rolle und beeinflussen den Prozess nicht aktiv.

- Konsultation: Hier diskutieren die beteiligten Nutzer/innen oder Stakeholder gemeinsam mit den Innovationsakteur/innen. Sie können ihre eigenen Ideen einbringen und erhalten Feedback vom Innovationsakteur. Davon abgesehen werden sie nicht in die Entscheidungsfindung involviert.

- Mitentscheidung: Über den Austausch mit dem Unternehmen oder sonstigen Prozessgestaltern hinaus werden Nutzer/innen oder Stakeholder an Entscheidungs- und Auswahlprozessen beteiligt und haben so die Möglichkeit, die Ergebnisse direkt mit zu beeinflussen.

Natürlich gibt es auch Mischformen der Partizipation. So können Nutzer/innen über die Konsultation hinaus an der Entwicklung von Entscheidungskriterien mitarbeiten und somit die Bewertung von Produktideen oder Konzepten beeinflussen, ohne dass sie direkt mitentscheiden. Die Toolbox „partizipativ innovativ“ enthält schwerpunktmäßig Methoden, die für Konsultation oder Mitentscheidung geeignet sind.

Zeitpunkt der Beteiligung

Der unternehmerische Innovationsprozess gliedert sich in verschiedene Phasen, die von der Strategieentwicklung bis zur Markteinführung durch spezifische Ziele, Aufgaben und Akteure gekennzeichnet sind. Entsprechend unterscheidet sich die Rolle der am Innovationsprozess beteiligten Nutzer/innen von Phase zu Phase:

- Strategieentwicklung: Diese Phase dient der Definition der mittelfristigen Produktstrategie des Unternehmens. In dieser Phase bringen Nutzer/innen vor allem ihre Wertvorstellungen und Einstellungen ein. Das Unternehmen kann hieraus Hinweise auf Werteveränderungen und Trends ableiten.

- Ideenentwicklung: In dieser Phase sind Nutzer/innen vor allem eine Quelle von Ideen, die sie aus ihren Bedürfnissen, Problemwahrnehmungen oder Anwendungserfahrungen entwickeln.

- Auswahl und Spezifikation von Ideen: Diese Phase zielt darauf ab, die entwickelten Ideen anzureichern und zu konkretisieren und sie so mit Blick auf eine Realisierung weiter auszuarbeiten. Für diese Aufgabe können die Bedürfnisse, Ideen, Anwendungserfahrungen und technischen Kenntnisse von Nutzer/innen wertvolle Beiträge liefern.

- Realisierung: Im Zentrum steht hier die konkrete Produktentwicklung bis zur Markteinführung. Hier sind vor allem das Anwendungs- und technische Wissen von Nutzer/innen wichtig. Zudem können Nutzer/innen Prototypen testen und bewerten.

Je nach Frage- und Aufgabenstellung unterstützen verschiedene Typen von Nutzer/innen den Prozess. Beispielsweise kann es in der Ideenentwicklung sinnvoll sein, mit unerfahrenen Nutzer/innen zusammen zu arbeiten, um auf neue Lösungen zu kommen. Allerdings gibt es hier auch spezielle Ansätze wie die Lead-User-Methode, die bewusst besonders fortschrittliche Nutzer/innen einbindet, um Produkte für neue Trends zu identifizieren. In späteren Phasen können erfahrene Nutzer/innen auf Basis ihrer Produktkenntnisse hilfreiches Feedback geben.

Herausforderungen der Beteiligung

Die Einbindung von Nutzer/innen ist mit verschiedenen Herausforderungen verbunden:

- Innovationsprozesse sind komplex – gerade in so umwälzenden Innovationsfeldern wie der Energiewende. Um die Nutzer/innen abzuholen, müssen komplexe Sachverhalte so weit reduziert werden, dass sie sich beispielsweise in einer Workshop-Situation gut bearbeiten lassen. Hier finden Sie Anregungen in den in der Toolbox dargestellten Beispielen.

- Die Bedürfnisse und Anforderungen von heute lassen sich nicht ohne weiteres in die Welt von morgen übertragen. Daher sollten Sie ausreichend Zeit einplanen, um die teilnehmenden Nutzer/innen auf die Zukunft einzustimmen. Hierfür eignet sich die Methode der Zukunftsprojektion.

- Innovationen sind mit Unsicherheit verbunden. Insbesondere im Energiebereich sind sie stark von rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen abhängig, die sich beständig ändern. Diese unsicheren Rahmenbedingungen erschweren nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Nutzer/innen die Ermittlung robuster und konkreter Anforderungen. Dem können Sie beispielsweise durch den Einsatz der Szenariomethode begegnen. Sie erlaubt es, die mittel- und langfristigen Auswirkungen von einzelnen Faktoren in ihren möglichen Ausprägungen zu beschreiben.

- Es kann passieren, dass Nutzer/innen sehr viele Wünsche und Anforderungen formulieren, ohne einzuordnen, wie wichtig diese wirklich sind. Hier können Sie durch partizipative Bewertungsansätze eine Gewichtung verschiedener Anforderungen erreichen.

- Nutzerintegration führt nicht automatisch zu nachhaltigeren Produkten. Wenn Sie dieses Ziel verfolgen, sollten Sie Nachhaltigkeitsaspekte aktiv in den Prozess einbringen und nicht darauf warten, dass dies von Nutzer/innen eingefordert wird. Dafür können Sie zum Beispiel Bewertungskriterien nutzen, die auf Nachhaltigkeit zielen, oder Erkenntnisse aus begleitenden Nachhaltigkeitsbewertungen und Ökobilanzen verwenden.

Generell beruhen die meisten der in dieser Toolbox enthaltenen Methoden zur Einbindung von Nutzer/innen in Innovationsprozesse auf qualitativen Ansätzen, mit denen Sie nur eine begrenzte Anzahl von Personen erreichen können. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Nutzerintegration durch quantitative Marktforschung zu ergänzen.

Links und Literatur

Ausgewählte Beispiele für weitere Toolboxen und Handbücher

- Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik: Partizipation und nachhaltige Entwicklung in Europa

- S3C Toolbox: www.smartgrid-engagement-toolkit.eu

- Beteiligungskompass der Bertelsmann Stiftung: www.beteiligungskompass.org

- Methodensammlung im Wegweiser Bürgergesellschaft.de

- Handbuch Bürgerbeteiligung der Bundeszentrale für politische Bildung

- Handbuch zur Partizipation der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin

- Praxisbuch Partizipation des Magistrats der Stadt Wien

- Führungsakademie Baden-Württemberg: Modelle, Instrumente und Methoden der informellen Bürgerbeteiligung

- Handbuch Öffentlichkeitsbeteiligung der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik

- Methodensammlung der Energieagentur NRW

Ausgewählte Literatur

- Arnold, Marlen; Siebenhüner, Bernd & Hoffmann, Esther (2007): INNOCOPE - ein partizipatives Produktentwicklungsverfahren. Konzept, Erprobung und Reflexion. In: Hoffmann, Esther; Siebenhüner, Bernd; Beschorner, Thomas et al. (Hrsg., 2007): Gesellschaftliches Lernen und Nachhaltigkeit. Marburg: Metropolis, 247-272.

- Belz, F., Schrader U., Arnold, M. (2011): Nachhaltigkeitsinnovationen durch Nutzerintegration. Marburg: metropolis.

- Fichter, Klaus (2004): Interaktives Innovationsmanagement: Neue Potenziale durch Öffnung des Innovationsprozesses, in Reinhard Pfriem (Hrsg.), Nachhaltige Zukunftsmärkte. Orientierungen für unternehmerische Innovationsprozesse im 21. Jahrhundert (Marburg, Germany: Metropolis): 239-68.

- Fichter, Klaus (2004): Nachhaltige Nutzerintegration im Innovationsprozess, in Klaus Fichter, Niko Paech, Reinhard Pfriem (Hrsg.), Nachhaltige Zukunftsmärkte. Orientierungen für unternehmerische Innovationsprozesse im 21. Jahrhundert (Marburg, Germany: Metropolis) 351-70.

- Forschungsgruppe GELENA (2007): Leitfaden Innocope (Download PDF)

- Hoffmann, E. (2012): User Integration in Sustainable Product Development. Organisational Learning trough boundary-spanning processes. Sheffield, UK.

- Werkzeugkasten Dialog und Beteiligung. Ein Leitfaden zur Öffentlichkeitsbeteiligung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes NRW

Anwendungsfeld für partizipative Innovationsprozesse

Die Energiewende zielt darauf, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren, aus der Kernenergie auszusteigen, Ressourcen nachhaltig zu nutzen und gleichzeitig die Energieversorgung langfristig zu sichern. Dies bedeutet eine umfassende Transformation des gesamten Energiesystems. Der massive Ausbau erneuerbarer Energieträger, die deutliche Verbesserung der Energieeffizienz in Herstellung, Verteilung und Anwendung und neue Formen des Umgangs mit Energie stellen Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft gleichermaßen vor gewaltige Herausforderungen.

Zugleich fordert die Energiewende, dass wir neue Fähigkeiten für die gesellschaftliche Gestaltung von systemischen Innovationsprozessen entwickeln müssen – Fähigkeiten, die uns helfen auch andere nationale und globale Zukunftsherausforderungen besser zu bewältigen.

Die Energiewende braucht Innovationen auf unterschiedlichen Ebenen. Neben der Entwicklung neuer Erzeugungs-, Verteilungs- und Effizienztechnologien besteht die Herausforderung vor allem in der sozio-technischen Transformation: Sie umfasst die Entwicklung neuer Produkt-Service-Systeme und neuer Geschäftsmodelle, Innovationen in der Regulierung des Energiesystems, die Schaffung entsprechender Anreize sowie neue soziale Praktiken im Umgang mit Energie in Unternehmen und Haushalten. Insgesamt geht es um nichts Geringeres als eine neue Kultur der Energienutzung.

Akteure

Mit der Energiewende betreten neue Akteure und Anbieter den Energiemarkt und die Rolle der Etablierten verändert sich: Energieversorger nehmen ergänzende Angebote in ihr Portfolio auf, beispielsweise indem sie Energieberatungen, die Planung und den Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen oder Energiemanagementsysteme anbieten. Neue Unternehmen verdienen an der effizienteren Bereitstellung von Energiedienstleistungen oder bieten Energieberatungen an. Und Haushalte werden zu sogenannten Prosumern, die selbst Energie produzieren und diese ins Stromnetz einspeisen.

Die Transformation des Energiesystems ist aber nicht nur eine Aufgabe für einzelne Unternehmen. Vielmehr ist sie ein gesellschaftlicher Prozess, in dem eine Vielzahl unterschiedlicher Akteuren miteinander kooperieren müssen: Politik, Forschung, Energieversorgungsunternehmen, Dienstleistungsanbieter, Hersteller, Bürger/innen und zivilgesellschaftliche Organisationen. Denn ohne eine aktive Mitwirkung dieser Gruppen lassen sich die derzeitigen Praktiken der Energieerzeugung und -nutzung kaum nachhaltig verändern.

Die Integration der Perspektiven und Kompetenzen dieser Akteursgruppen in den Innovationsprozess ist eine der großen Herausforderungen der Energiewende. Eine besondere Rolle nehmen hierbei die Bürger/innen ein. Sie sind für die Einpassung von Energieinnovationen in das Alltagsleben und die Entwicklung eines anderen Umgangs mit Energie entscheidend.

Innovationsbedarf

Der Innovationsbedarf in Transformationsprozessen wie der Energiewende geht über die Anforderungen herkömmlicher Produktinnovationen hinaus. Während letztere zumeist auf schrittweise Verbesserungen in einem weitgehend bekannten Marktumfeld abzielen, stehen produktbezogene Innovationen in der Energiewende vor einer besonderen Herausforderung: Das gesamte Umfeld, in dem diese Innovationen stattfinden, befindet sich in einem Wandlungsprozess. Das betrifft Regulierungen ebenso wie den Wandel und die Digitalisierung von Energieinfrastrukturen und eine neue Rolle von Akteuren.

Aus Unternehmensperspektive ist es von zentraler Bedeutung, sich systematisch mit diesen Veränderungen auseinanderzusetzen, um Potenziale für Produkt- und Serviceinnovationen zu erkennen. In der Produktentwicklung selbst ist es wichtiger denn je, Nutzer/innen und andere relevante Stakeholder aktiv in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Vorhandene Erkenntnisse zu deren Erwartungen und Verhalten lassen sich nämlich nicht auf die Energieversorgung von morgen übertragen. Außerdem ist nicht vorhersehbar, wie künftige Nutzer/innen neue Produkte und Dienstleistungen in den Alltag integrieren werden. Denn angepasste Verhaltensweisen entwickeln sich immer nur parallel mit der Infrastruktur für diese Innovationen.

Die Energiewende braucht jedoch nicht nur neue Produkte und Dienstleistungen, diese Innovationen müssen auch in gesellschaftlich-politisch gestaltete Veränderungen des Energiesystems eingebettet sein. Dazu bedarf es der aktiven Mitwirkung staatlicher, kommunaler oder zivilgesellschaftlicher Akteure. Beispiele für solche Initiativen sind Bioenergiedörfer als Modelle für die Integration erneuerbarer Energien in kommunale Energiesysteme oder der Aufbau neuer Mobilitätsinfrastrukturen zur Integration alternativer Transportmittel. Beide Fälle erfordern die aktive Gestaltung von Innovationsprozessen. Dabei geht es um die Entwicklung von Zukunftsszenarien, das Experimentieren mit neuen Nutzungsmöglichkeiten und die Einbindung unterschiedlicher Stakeholder in den Entwicklungsprozess.

Anwendungsfeld für partizipative Innovationsprozesse

Die Energiewende zielt darauf, den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren, aus der Kernenergie auszusteigen, Ressourcen nachhaltig zu nutzen und gleichzeitig die Energieversorgung langfristig zu sichern. Dies bedeutet eine umfassende Transformation des gesamten Energiesystems. Der massive Ausbau erneuerbarer Energieträger, die deutliche Verbesserung der Energieeffizienz in Herstellung, Verteilung und Anwendung und neue Formen des Umgangs mit Energie stellen Unternehmen, Politik und Zivilgesellschaft gleichermaßen vor gewaltige Herausforderungen.

Zugleich fordert die Energiewende, dass wir neue Fähigkeiten für die gesellschaftliche Gestaltung von systemischen Innovationsprozessen entwickeln müssen – Fähigkeiten, die uns helfen auch andere nationale und globale Zukunftsherausforderungen besser zu bewältigen.

Die Energiewende braucht Innovationen auf unterschiedlichen Ebenen. Neben der Entwicklung neuer Erzeugungs-, Verteilungs- und Effizienztechnologien besteht die Herausforderung vor allem in der sozio-technischen Transformation: Sie umfasst die Entwicklung neuer Produkt-Service-Systeme und neuer Geschäftsmodelle, Innovationen in der Regulierung des Energiesystems, die Schaffung entsprechender Anreize sowie neue soziale Praktiken im Umgang mit Energie in Unternehmen und Haushalten. Insgesamt geht es um nichts Geringeres als eine neue Kultur der Energienutzung.

Akteure

Mit der Energiewende betreten neue Akteure und Anbieter den Energiemarkt und die Rolle der Etablierten verändert sich: Energieversorger nehmen ergänzende Angebote in ihr Portfolio auf, beispielsweise indem sie Energieberatungen, die Planung und den Betrieb von erneuerbaren Energieanlagen oder Energiemanagementsysteme anbieten. Neue Unternehmen verdienen an der effizienteren Bereitstellung von Energiedienstleistungen oder bieten Energieberatungen an. Und Haushalte werden zu sogenannten Prosumern, die selbst Energie produzieren und diese ins Stromnetz einspeisen.

Die Transformation des Energiesystems ist aber nicht nur eine Aufgabe für einzelne Unternehmen. Vielmehr ist sie ein gesellschaftlicher Prozess, in dem eine Vielzahl unterschiedlicher Akteuren miteinander kooperieren müssen: Politik, Forschung, Energieversorgungsunternehmen, Dienstleistungsanbieter, Hersteller, Bürger/innen und zivilgesellschaftliche Organisationen. Denn ohne eine aktive Mitwirkung dieser Gruppen lassen sich die derzeitigen Praktiken der Energieerzeugung und -nutzung kaum nachhaltig verändern.

Die Integration der Perspektiven und Kompetenzen dieser Akteursgruppen in den Innovationsprozess ist eine der großen Herausforderungen der Energiewende. Eine besondere Rolle nehmen hierbei die Bürger/innen ein. Sie sind für die Einpassung von Energieinnovationen in das Alltagsleben und die Entwicklung eines anderen Umgangs mit Energie entscheidend.

Innovationsbedarf

Der Innovationsbedarf in Transformationsprozessen wie der Energiewende geht über die Anforderungen herkömmlicher Produktinnovationen hinaus. Während letztere zumeist auf schrittweise Verbesserungen in einem weitgehend bekannten Marktumfeld abzielen, stehen produktbezogene Innovationen in der Energiewende vor einer besonderen Herausforderung: Das gesamte Umfeld, in dem diese Innovationen stattfinden, befindet sich in einem Wandlungsprozess. Das betrifft Regulierungen ebenso wie den Wandel und die Digitalisierung von Energieinfrastrukturen und eine neue Rolle von Akteuren.

Aus Unternehmensperspektive ist es von zentraler Bedeutung, sich systematisch mit diesen Veränderungen auseinanderzusetzen, um Potenziale für Produkt- und Serviceinnovationen zu erkennen. In der Produktentwicklung selbst ist es wichtiger denn je, Nutzer/innen und andere relevante Stakeholder aktiv in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Vorhandene Erkenntnisse zu deren Erwartungen und Verhalten lassen sich nämlich nicht auf die Energieversorgung von morgen übertragen. Außerdem ist nicht vorhersehbar, wie künftige Nutzer/innen neue Produkte und Dienstleistungen in den Alltag integrieren werden. Denn angepasste Verhaltensweisen entwickeln sich immer nur parallel mit der Infrastruktur für diese Innovationen.

Die Energiewende braucht jedoch nicht nur neue Produkte und Dienstleistungen, diese Innovationen müssen auch in gesellschaftlich-politisch gestaltete Veränderungen des Energiesystems eingebettet sein. Dazu bedarf es der aktiven Mitwirkung staatlicher, kommunaler oder zivilgesellschaftlicher Akteure. Beispiele für solche Initiativen sind Bioenergiedörfer als Modelle für die Integration erneuerbarer Energien in kommunale Energiesysteme oder der Aufbau neuer Mobilitätsinfrastrukturen zur Integration alternativer Transportmittel. Beide Fälle erfordern die aktive Gestaltung von Innovationsprozessen. Dabei geht es um die Entwicklung von Zukunftsszenarien, das Experimentieren mit neuen Nutzungsmöglichkeiten und die Einbindung unterschiedlicher Stakeholder in den Entwicklungsprozess.

Über die Toolbox

Die Energiewendeprojekte InnoSmart und EsquireDie Toolbox wurde vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) gemeinsam mit Partnern in zwei BMBF-Forschungsprojekten zur Energiewende erstellt. Die erste Version erarbeiteten IÖW und DIALOGIK 2016 im transdisziplinären Forschungsprojekt „Partizipative Gestaltung von verbrauchernahen Innovationen für Smart Grids (InnoSmart)“. 2020 entwickelte das IÖW die Toolbox im Forschungsprojekt „Energiespeicherdienste für smarte Quartiere (ESQUIRE)“ weiter. | mehr

Über die Toolbox „partizipativ innovativ“

Die Toolbox „partizipativ innovativ“ wurde vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) gemeinsam mit Partnern im Rahmen von zwei BMBF-geförderten Forschungsprojekten zur Energiewende entwickelt und aktualisiert. Die erste Version der Toolbox erarbeiteten IÖW und DIALOGIK im Jahr 2016 im Zuge des transdisziplinären Forschungsprojekts „Partizipative Gestaltung von verbrauchernahen Innovationen für Smart Grids (InnoSmart)“. Im Jahr 2020 entwickelte das IÖW die Toolbox weiter und ergänzte sie um Methoden aus dem Forschungsprojekt „Energiespeicherdienste für smarte Quartiere (ESQUIRE)“.

Die Energiewendeprojekte InnoSmart und ESQUIRE

Die Energiewende bringt große Herausforderungen mit sich: In Zukunft wird Energie deutlich anders als bisher erzeugt, gespeichert, verteilt und genutzt werden. Um erneuerbare Energien in das Energiesystem zu integrieren, sind flexible Netzstrukturen, sogenannte Smart Grids, ein Schlüssel. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, erneuerbaren Strom dezentral zu speichern. Er kann dadurch flexibel verbraucht werden und entlastet die Stromnetze. Einen wichtigen Baustein bilden hier Batteriespeicher, die mehrere Haushalte gemeinsam nutzen - sogenannte Quartierspeicher.

Beides – Smart Grids und Quartierspeicher – sind deshalb zentrale Elemente für die Energiewende. Bei ihrer Entwicklung sind aber nicht nur technische Probleme zu lösen. Es stellen sich auch Fragen nach geeigneten gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie nach den Bedürfnissen von Nutzer/innen. Denn für eine erfolgreiche Einführung dieser neuen Technologien braucht es letztlich ihre Akzeptanz.

Deshalb wurden in den Projekten InnoSmart und ESQUIRE Nutzer/innen frühzeitig in die entsprechenden Innovationsprozesse eingebunden. In ko-kreativen Prozessen wurden Dienstleistungen und Geschäftsmodelle gemeinsam mit Nutzer/innen sowie mit Energieversorgungsunternehmen und Bauträgern entwickelt und erprobt.

Vorgehensweise

Um Nutzer/innen und andere Stakeholder in entsprechende Innovationsprozesse einzubinden, führte InnoSmart Analysen des Innovationssystems „Smart Grids“ durch und setzte verschiedene Beteiligungsmethoden ein. Über ein Gruppendelphi mit Energieexpert/innen erfasste das Projekt aktuelle Entwicklungen und besonders die gesellschaftliche Relevanz von Smart Grids. Gemeinsam mit drei Energieversorgungsunternehmen – ENTEGA, EnBW und MVV – führte InnoSmart jeweils zwei Nutzerinnovationsworkshops durch. Dort erarbeiteten und diskutierten die Teilnehmenden Konzepte oder konkrete Prototypen für Produkte und Dienstleistungen im Smart Grid. Mithilfe von Stakeholderinterviews, Fokusgruppen mit Bürger/innen und eines Stakeholderworkshops ermittelten die Forscher/innen die gesellschaftlichen Perspektiven auf Smart Grids.

ESQUIRE integrierte Nutzer/innen in die Entwicklung und Erprobung von Dienstleistungen und Geschäftsmodellen für Quartierspeicher. In zwei Modellquartieren mit Quartierspeichern nahmen Bewohner/innen an Befragungen und Erprobungsworkshops teil. Dort brachten sie ihre Erfahrungen mit Quartierspeichern und Dienstleistungen ein und diskutierten und entwickelten Ideen für weitere Dienstleistungen. Das Projektteam führte zusätzlich eine Onlinebefragung sowie Fokusgruppen mit Nutzer/innen von Photovoltaik-Anlagen sowie Stakeholderinterviews mit Kommunen, Netzbetreibern, Speicherherstellern, Energieversorgern und Vertreter/innen aus Politik und Verwaltung durch. Die Ergebnisse flossen in die Entwicklungsaktivitäten der beteiligten Unternehmen (ENTEGA, evohaus) ein.

Die Erfahrungen mit diesen unterschiedlichen Partizipationsmethoden sind in die Toolbox „partizipativ innovativ“ eingeflossen.

Projektpartner

Die Projekte InnoSmart und ESQUIRE leitete das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Forschungspartner in den Projekten waren:

InnoSmart | ESQUIRE |

|

|

Alle Forschungspartner arbeiteten bereits in zahlreichen anderen Projekten zu partizipativen Innovationsprozessen. Ihre langjährigen Erfahrungen sind in die Toolbox „partizipativ innovativ“ eingeflossen.

Praxispartner

In die Forschungsprojekte eingebundene Praxispartner waren

InnoSmart | ESQUIRE |

|

Die Energieversorger und Bauträger zählen zu den Pionieren bei der Entwicklung und (modellhaften) Umsetzung von Smart Grids und Quartierspeichern in Deutschland. Dies umfasst sowohl die Zusammenschaltung dezentraler Anlagen in virtuellen Kraftwerken als auch die Einbindung von Nutzer/innen durch Feldversuche zu Quartierspeichern, Smart Metering, Elektromobilität, und zeitvariablen Tarifen. Gemeinsam mit ihnen wurden zahlreiche der in dieser Toolbox vorgestellten Methoden eingesetzt und erprobt.

Förderung

Die Forschungsprojekte InnoSmart und ESQUIRE wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

InnoSmart | ESQUIRE |

Gefördert im Rahmen der Förderinitiative „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ im Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung (SÖF)

Projektlaufzeit: 09/2013 – 11/2016 | Gefördert im Forschungsschwerpunkt „Smart Service Stadt: Dienstleistungsinnovationen für die Stadt von morgen“ des Dachprogramms „Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ (PDA)

Projektlaufzeit: 03/2017 – 06/2020 |

Links

- Projekt InnoSmart: www.innosmart-projekt.de

- Projekt ESQUIRE: www.esquire-projekt.de

- Informationsseite zu Quartierspeichern des Projektes ESQUIRE: www.stromspeicher-in-der-stadt.de

Über die Toolbox „partizipativ innovativ“

Die Toolbox „partizipativ innovativ“ wurde vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) gemeinsam mit Partnern im Rahmen von zwei BMBF-geförderten Forschungsprojekten zur Energiewende entwickelt und aktualisiert. Die erste Version der Toolbox erarbeiteten IÖW und DIALOGIK im Jahr 2016 im Zuge des transdisziplinären Forschungsprojekts „Partizipative Gestaltung von verbrauchernahen Innovationen für Smart Grids (InnoSmart)“. Im Jahr 2020 entwickelte das IÖW die Toolbox weiter und ergänzte sie um Methoden aus dem Forschungsprojekt „Energiespeicherdienste für smarte Quartiere (ESQUIRE)“.

Die Energiewendeprojekte InnoSmart und ESQUIRE

Die Energiewende bringt große Herausforderungen mit sich: In Zukunft wird Energie deutlich anders als bisher erzeugt, gespeichert, verteilt und genutzt werden. Um erneuerbare Energien in das Energiesystem zu integrieren, sind flexible Netzstrukturen, sogenannte Smart Grids, ein Schlüssel. Gleichzeitig wird es immer wichtiger, erneuerbaren Strom dezentral zu speichern. Er kann dadurch flexibel verbraucht werden und entlastet die Stromnetze. Einen wichtigen Baustein bilden hier Batteriespeicher, die mehrere Haushalte gemeinsam nutzen - sogenannte Quartierspeicher.

Beides – Smart Grids und Quartierspeicher – sind deshalb zentrale Elemente für die Energiewende. Bei ihrer Entwicklung sind aber nicht nur technische Probleme zu lösen. Es stellen sich auch Fragen nach geeigneten gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie nach den Bedürfnissen von Nutzer/innen. Denn für eine erfolgreiche Einführung dieser neuen Technologien braucht es letztlich ihre Akzeptanz.

Deshalb wurden in den Projekten InnoSmart und ESQUIRE Nutzer/innen frühzeitig in die entsprechenden Innovationsprozesse eingebunden. In ko-kreativen Prozessen wurden Dienstleistungen und Geschäftsmodelle gemeinsam mit Nutzer/innen sowie mit Energieversorgungsunternehmen und Bauträgern entwickelt und erprobt.

Vorgehensweise

Um Nutzer/innen und andere Stakeholder in entsprechende Innovationsprozesse einzubinden, führte InnoSmart Analysen des Innovationssystems „Smart Grids“ durch und setzte verschiedene Beteiligungsmethoden ein. Über ein Gruppendelphi mit Energieexpert/innen erfasste das Projekt aktuelle Entwicklungen und besonders die gesellschaftliche Relevanz von Smart Grids. Gemeinsam mit drei Energieversorgungsunternehmen – ENTEGA, EnBW und MVV – führte InnoSmart jeweils zwei Nutzerinnovationsworkshops durch. Dort erarbeiteten und diskutierten die Teilnehmenden Konzepte oder konkrete Prototypen für Produkte und Dienstleistungen im Smart Grid. Mithilfe von Stakeholderinterviews, Fokusgruppen mit Bürger/innen und eines Stakeholderworkshops ermittelten die Forscher/innen die gesellschaftlichen Perspektiven auf Smart Grids.

ESQUIRE integrierte Nutzer/innen in die Entwicklung und Erprobung von Dienstleistungen und Geschäftsmodellen für Quartierspeicher. In zwei Modellquartieren mit Quartierspeichern nahmen Bewohner/innen an Befragungen und Erprobungsworkshops teil. Dort brachten sie ihre Erfahrungen mit Quartierspeichern und Dienstleistungen ein und diskutierten und entwickelten Ideen für weitere Dienstleistungen. Das Projektteam führte zusätzlich eine Onlinebefragung sowie Fokusgruppen mit Nutzer/innen von Photovoltaik-Anlagen sowie Stakeholderinterviews mit Kommunen, Netzbetreibern, Speicherherstellern, Energieversorgern und Vertreter/innen aus Politik und Verwaltung durch. Die Ergebnisse flossen in die Entwicklungsaktivitäten der beteiligten Unternehmen (ENTEGA, evohaus) ein.

Die Erfahrungen mit diesen unterschiedlichen Partizipationsmethoden sind in die Toolbox „partizipativ innovativ“ eingeflossen.

Projektpartner

Die Projekte InnoSmart und ESQUIRE leitete das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Forschungspartner in den Projekten waren:

InnoSmart | ESQUIRE |

|

|

Alle Forschungspartner arbeiteten bereits in zahlreichen anderen Projekten zu partizipativen Innovationsprozessen. Ihre langjährigen Erfahrungen sind in die Toolbox „partizipativ innovativ“ eingeflossen.

Praxispartner

In die Forschungsprojekte eingebundene Praxispartner waren

InnoSmart | ESQUIRE |

|

Die Energieversorger und Bauträger zählen zu den Pionieren bei der Entwicklung und (modellhaften) Umsetzung von Smart Grids und Quartierspeichern in Deutschland. Dies umfasst sowohl die Zusammenschaltung dezentraler Anlagen in virtuellen Kraftwerken als auch die Einbindung von Nutzer/innen durch Feldversuche zu Quartierspeichern, Smart Metering, Elektromobilität, und zeitvariablen Tarifen. Gemeinsam mit ihnen wurden zahlreiche der in dieser Toolbox vorgestellten Methoden eingesetzt und erprobt.

Förderung

Die Forschungsprojekte InnoSmart und ESQUIRE wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

InnoSmart | ESQUIRE |

Gefördert im Rahmen der Förderinitiative „Umwelt- und gesellschaftsverträgliche Transformation des Energiesystems“ im Förderschwerpunkt Sozial-ökologische Forschung (SÖF)

Projektlaufzeit: 09/2013 – 11/2016 | Gefördert im Forschungsschwerpunkt „Smart Service Stadt: Dienstleistungsinnovationen für die Stadt von morgen“ des Dachprogramms „Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ (PDA)

Projektlaufzeit: 03/2017 – 06/2020 |

Links

- Projekt InnoSmart: www.innosmart-projekt.de

- Projekt ESQUIRE: www.esquire-projekt.de

- Informationsseite zu Quartierspeichern des Projektes ESQUIRE: www.stromspeicher-in-der-stadt.de

Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) ist der Herausgeber dieser Webseite. Hier geht es zur Datenschutzerklärung für alle Websites, die vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig, betrieben werden.

Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) ist der Herausgeber dieser Webseite. Hier geht es zur Datenschutzerklärung für alle Websites, die vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig, betrieben werden.

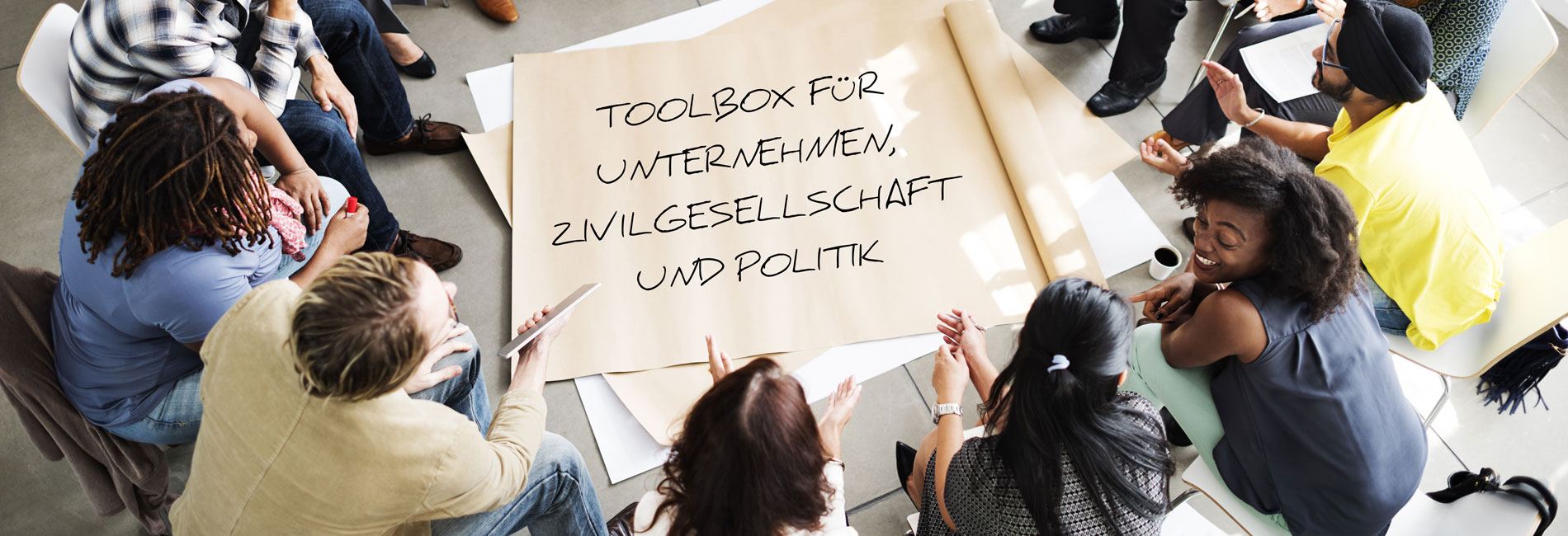

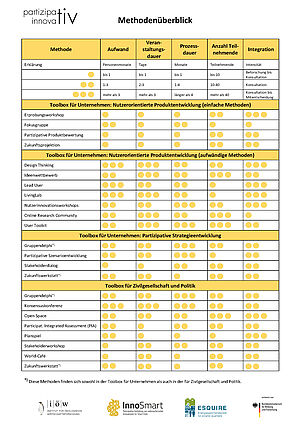

Hier finden Sie Kurzinformationen zu sämtlichen Methoden der Toolbox, die die Methoden nach Kriterien wie Aufwand, Veranstaltungsdauer, Prozessdauer und Anzahl der Teilnehmenden einordnet und vergleicht.

> Download PDF

Toolbox für Unternehmen: Nutzerorientierte Produktentwicklung (einfache Methoden)

ERPROBUNGSWORKSHOP

In Erprobungsworkshops können Sie Nutzer/innen während der Pilot- und Erprobungsphase komplexer innovativer Produkte und Dienstleistungen einbinden. Durch Diskussion mit Testnutzer/innen können aus ersten Anwendungserfahrungen Hinweise für Verbesserungen und Weiterentwicklungen oder ergänzende Dienstleistungen abgeleitet werden. | mehr

FOKUSGRUPPE

Fokusgruppen sind moderierte Diskussionsgruppen zu einem konkreten Thema. Mit einer Fokusgruppe erheben Sie die Assoziationen, Denkmuster, Meinungen und Wahrnehmungen, die die Teilnehmenden mit dem vorgegebenen Thema verbinden. Diese Methode eignet sich besonders dafür, neue Themen zu erkunden. | mehr

PARTIZIPATIVE PRODUKTBEWERTUNG

Mit Hilfe einer partizipativen Produktbewertung können Sie Innovationsideen zusammen mit Nutzer/innen bewerten und erhalten so einen Einblick in deren Bewertungsmaßstäbe und Gewichtungen. Kern der Methode ist die gemeinsame Entwicklung von Kriterien zur Bewertung einer Produkt- oder Dienstleistungsidee. | mehr

ZUKUNFTSPROJEKTION

Die Zukunftsprojektion ist eine psychodramatische Methode, die zukünftige Situationen simuliert. Bei einer Variante der Methode sollen sich Nutzer/innen in eine mittelfristige Zukunft hineinversetzen, indem sie sich von aktuellen Einschränkungen und Bedingungen lösen. In dieser Form können Sie diese Methode im Rahmen von Workshops einsetzen. | mehr

Toolbox für Unternehmen: Nutzerorientierte Produktentwicklung (aufwändige Methoden)

DESIGN THINKING

Design Thinking ist ein aus sechs Phasen bestehender, strukturierter Prozess zur Entwicklung neuer Lösungen. Im Zentrum stehen die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer/innen, die in Teams anhand verschiedener Methoden und Instrumente Prototypen entwickeln und testen. Dabei wird kontinuierlich das Feedback der künftigen Anwender/innen eingeholt. | mehr

IDEENWETTBEWERB

Der Ideenwettbewerb stellt ein Mittel der aktiven Kundeneinbindung in offene Innovationsprozesse dar. Mittels eines Ideenwettbewerbs können Sie kreative Ideen generieren, neue Trends ablesen und Lead User identifizieren, die Sie in den weiteren Innovationsprozess einbinden können. | mehr

LEAD USER

Die Lead-User-Methode ist ein nutzerzentrierter, qualitativer Ansatz aus der Marktforschung. Sie dient in erster Linie dazu, Innovationsprozesse in Unternehmen zu unterstützen. Sie können damit Innovationsmöglichkeiten erkennen und neue Produktkonzepte entwickeln. Kern der Methode ist die Identifikation einer spezifischen Gruppe von Anwender/innen, die Sie aktiv in laufende Produktentwicklungsprozesse einbinden. | mehr

LIVING LAB

Ein Living Lab ist eine offene Innovationsumgebung. Die Methode dient der Entwicklung von neuen Produkten oder Dienstleistungen gemeinsam mit Nutzer/innen und anderen Stakeholdern. Living Labs bilden Anwendungsumgebungen möglichst alltagsnah nach – etwa in Form von Smart Homes, die von Nutzer/innen tatsächlich eine Zeitlang bewohnt werden. In Living Labs können Sie Technologien realitätsnah erproben und weiterentwickeln. | mehr

NUTZERINNOVATIONSWORKSHOPS

In Nutzerinnovationsworkshops entwickeln Sie gemeinsam mit Nutzer/innen Ideen und Konzepte für neue Produkte und Dienstleistungen. Idealerweise führen Sie mehrere aufeinander aufbauende Workshops mit den gleichen Teilnehmenden durch. Auf diese Weise unterstützen Sie die Produktentwicklung über einen längeren Zeitraum, indem Sie wiederholt Anregungen, Ideen und Feedback von Nutzer/innen einbeziehen. | mehr

ONLINE RESEARCH COMMUNITY

Mithilfe einer moderierten Online Research Communities (ORC) können Sie gemeinsam mit Nutzer/innen auf vielfältige Weise an Fragestellungen der innovativen Produkt- und Dienstleitungsentwicklung arbeiten. Ihr Vorteil ist es, dass sie tiefe Einblicke in die reale Lebenswelt der Nutzer/innen und zu ihren Einstellungen ermöglicht. Aufgrund der Durchführung im digitalen Raum können unabhängig von Ort und Zeit eine große Anzahl von Nutzer/innen mit einbezogen werden. | mehr

USER TOOLKIT

Ein User Toolkit bietet Ihnen die Möglichkeit, Nutzer/innen als Co-Designer/innen oder Co-Kreator/innen in Innovationen einzubinden. Auf einer meist webbasierten Design- und Innovationsplattform können User mithilfe kombinierbarer Elemente und spezifischer Tools vom Hersteller angebotene Produkte den eigenen Wünschen anpassen. Zusätzlich ermöglicht es Ihnen ein Toolkit, mit geringem Aufwand wertvolle Informationen über die Präferenzen Ihrer Zielgruppe zu erfassen. | mehr

Toolbox für Unternehmen: Partizipative Strategieentwicklung

GRUPPENDELPHI

Mit einem Gruppendelphi können Sie den Wissensstand von Expert/innen zu einem Thema aufbereiten und auf diese Weise einen Überblick über Konsens und Dissens bei Expertenurteilen bekommen. Dies ermöglicht Ihnen eine Einschätzung für die Bewertung von Sachverhalten, Ereignissen oder Entwicklungstendenzen. | mehr

PARTIZIPATIVE SZENARIOENTWICKLUNG

Szenarien sind Erzählungen plausibler und in sich konsistenter Zukunftsentwicklungen. Anstatt tatsächliche Entwicklungen zu prognostizieren, sollen sie vielmehr inspirierend sein und Sie so bei der Strategieentwicklung und in Entscheidungsprozessen unterstützen. Durch die Einbeziehung von Nutzer/innen und Stakeholdern bringen Sie zusätzliche Perspektiven in die Entwicklung von Szenarien ein. Außerdem erhöhen Sie damit die Plausibilität der Szenarien und ihrer Bewertung. | mehr

STAKEHOLDERDIALOG

Stakeholderdialoge sind moderierte Diskussionsprozesse zwischen einem Unternehmen und ausgewählten Stakeholdern. Sie werden häufig im Zusammenhang mit der Entwicklung von Nachhaltigkeits- oder Corporate-Social-Responsibility-Strategien eingesetzt. | mehr

ZUKUNFTSWERKSTATT

Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, bei der mit Hilfe von Zukunftsvisionen und Utopien gemeinschaftlich Lösungen für bestehende Problemkomplexe erarbeitet werden. Sie dient sowohl der Einbindung der Zivilgesellschaft als auch der partizipativen Entwicklung von kreativen und innovativen Strategien in Unternehmen. | mehr

Toolbox für Zivilgesellschaft und Politik

GRUPPENDELPHI

Mit einem Gruppendelphi können Sie den Wissensstand von Expert/innen zu einem Thema aufbereiten und auf diese Weise einen Überblick über Konsens und Dissens bei Expertenurteilen bekommen. Dies ermöglicht Ihnen eine Einschätzung für die Bewertung von Sachverhalten, Ereignissen oder Entwicklungstendenzen. | mehr

KONSENSUSKONFERENZ

Mit der Konsensuskonferenz geben Sie der nicht organisierten Laienöffentlichkeit eine Stimme in gesellschaftlichen Kontroversen über wissenschaftlich-technische Innovationen sowie soziale und ökonomische Entwicklungen. Als Ergebnis erhalten Sie einen Bericht mit den Bewertungen und Handlungsempfehlungen der am Verfahren beteiligten Bürger/innen. | mehr

OPEN SPACE

Die Open-Space-Methode ist ein Beteiligungsformat, mit dem Sie in mittleren bis sehr großen Gruppen in wenigen Tagen handlungsorientierte Lösungen für ein komplexes Problem erarbeiten können. Innerhalb des von Ihnen vorgegebenen Themas sind die Teilnehmer/innen selbst für die Bestimmung der Diskussionsgegenstände und Ergebnisse verantwortlich. Am Ende einer Open Space-Konferenz wird häufig eine konkrete Handlungsplanung beschlossen. | mehr

PIA – PARTICIPATORY INTEGRATED ASSESSMENT

Participatory Integrated Assessment, kurz PIA, ist ein strukturierter Prozess, in dem gemeinsam mit Interessenvertreter/innen die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen eines komplexen Themas und die Auswirkungen politischer Entscheidungen bewertet werden. Die im Rahmen eines PIA verwendeten partizipativen Methoden richten sich nach der Fragestellung und dem Kontext. Ziel ist es ein gemeinsam abgestimmtes Szenario oder Handlungsempfehlungen zu erreichen. | mehr

PLANSPIEL

Ein Planspiel eignet sich besonders gut, wenn die Positionen involvierter Akteur/innen gegeneinanderstehen und ein Konflikt droht. Die Teilnehmenden setzen sich während des Spiels mit einer fiktiven Problemsituation auseinander und nehmen verschiedene Rollen ein, aus deren Perspektive heraus sie miteinander diskutieren und gemeinsam Lösungen für das Problem suchen. Planspiele können zu erhöhtem Verständnis für andere Positionen sowie zu einem verstärkten Willen zur Kooperation führen. | mehr

STAKEHOLDERWORKSHOP

Bei einem Stakeholder-Workshop bringen Sie Personen zu einem Diskussionsprozess zusammen, die von Ihrem Thema betroffen sind. Mit dieser Methode können Sie deren Wissensstand erfassen, aktuelle Situationen oder zukünftige Entwicklungen analysieren oder Handlungsempfehlungen erarbeiten. Je nach Zielsetzung wenden Sie unterschiedliche Diskussions- und Kreativitätstechniken an. | mehr

WORLD CAFÉ

Die Weltcafé-Methode ist eine Großgruppenmethode mit fokussierten Diskussionen in wechselnden Kleingruppen. Sie zielt darauf in lockerer Kaffeehausatmosphäre einen intensiven Dialog zu führen. | mehr

ZUKUNFTSWERKSTATT

Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, bei der mit Hilfe von Zukunftsvisionen und Utopien gemeinschaftlich Lösungen für bestehende Problemkomplexe erarbeitet werden. Sie dient sowohl der Einbindung der Zivilgesellschaft als auch der partizipativen Entwicklung von kreativen und innovativen Strategien in Unternehmen. | mehr

Hier finden Sie Kurzinformationen zu sämtlichen Methoden der Toolbox, die die Methoden nach Kriterien wie Aufwand, Veranstaltungsdauer, Prozessdauer und Anzahl der Teilnehmenden einordnet und vergleicht.

> Download PDF

Toolbox für Unternehmen: Nutzerorientierte Produktentwicklung (einfache Methoden)

ERPROBUNGSWORKSHOP

In Erprobungsworkshops können Sie Nutzer/innen während der Pilot- und Erprobungsphase komplexer innovativer Produkte und Dienstleistungen einbinden. Durch Diskussion mit Testnutzer/innen können aus ersten Anwendungserfahrungen Hinweise für Verbesserungen und Weiterentwicklungen oder ergänzende Dienstleistungen abgeleitet werden. | mehr

FOKUSGRUPPE

Fokusgruppen sind moderierte Diskussionsgruppen zu einem konkreten Thema. Mit einer Fokusgruppe erheben Sie die Assoziationen, Denkmuster, Meinungen und Wahrnehmungen, die die Teilnehmenden mit dem vorgegebenen Thema verbinden. Diese Methode eignet sich besonders dafür, neue Themen zu erkunden. | mehr

PARTIZIPATIVE PRODUKTBEWERTUNG

Mit Hilfe einer partizipativen Produktbewertung können Sie Innovationsideen zusammen mit Nutzer/innen bewerten und erhalten so einen Einblick in deren Bewertungsmaßstäbe und Gewichtungen. Kern der Methode ist die gemeinsame Entwicklung von Kriterien zur Bewertung einer Produkt- oder Dienstleistungsidee. | mehr

ZUKUNFTSPROJEKTION

Die Zukunftsprojektion ist eine psychodramatische Methode, die zukünftige Situationen simuliert. Bei einer Variante der Methode sollen sich Nutzer/innen in eine mittelfristige Zukunft hineinversetzen, indem sie sich von aktuellen Einschränkungen und Bedingungen lösen. In dieser Form können Sie diese Methode im Rahmen von Workshops einsetzen. | mehr

Toolbox für Unternehmen: Nutzerorientierte Produktentwicklung (aufwändige Methoden)

DESIGN THINKING

Design Thinking ist ein aus sechs Phasen bestehender, strukturierter Prozess zur Entwicklung neuer Lösungen. Im Zentrum stehen die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer/innen, die in Teams anhand verschiedener Methoden und Instrumente Prototypen entwickeln und testen. Dabei wird kontinuierlich das Feedback der künftigen Anwender/innen eingeholt. | mehr

IDEENWETTBEWERB

Der Ideenwettbewerb stellt ein Mittel der aktiven Kundeneinbindung in offene Innovationsprozesse dar. Mittels eines Ideenwettbewerbs können Sie kreative Ideen generieren, neue Trends ablesen und Lead User identifizieren, die Sie in den weiteren Innovationsprozess einbinden können. | mehr

LEAD USER

Die Lead-User-Methode ist ein nutzerzentrierter, qualitativer Ansatz aus der Marktforschung. Sie dient in erster Linie dazu, Innovationsprozesse in Unternehmen zu unterstützen. Sie können damit Innovationsmöglichkeiten erkennen und neue Produktkonzepte entwickeln. Kern der Methode ist die Identifikation einer spezifischen Gruppe von Anwender/innen, die Sie aktiv in laufende Produktentwicklungsprozesse einbinden. | mehr

LIVING LAB

Ein Living Lab ist eine offene Innovationsumgebung. Die Methode dient der Entwicklung von neuen Produkten oder Dienstleistungen gemeinsam mit Nutzer/innen und anderen Stakeholdern. Living Labs bilden Anwendungsumgebungen möglichst alltagsnah nach – etwa in Form von Smart Homes, die von Nutzer/innen tatsächlich eine Zeitlang bewohnt werden. In Living Labs können Sie Technologien realitätsnah erproben und weiterentwickeln. | mehr

NUTZERINNOVATIONSWORKSHOPS

In Nutzerinnovationsworkshops entwickeln Sie gemeinsam mit Nutzer/innen Ideen und Konzepte für neue Produkte und Dienstleistungen. Idealerweise führen Sie mehrere aufeinander aufbauende Workshops mit den gleichen Teilnehmenden durch. Auf diese Weise unterstützen Sie die Produktentwicklung über einen längeren Zeitraum, indem Sie wiederholt Anregungen, Ideen und Feedback von Nutzer/innen einbeziehen. | mehr

ONLINE RESEARCH COMMUNITY

Mithilfe einer moderierten Online Research Communities (ORC) können Sie gemeinsam mit Nutzer/innen auf vielfältige Weise an Fragestellungen der innovativen Produkt- und Dienstleitungsentwicklung arbeiten. Ihr Vorteil ist es, dass sie tiefe Einblicke in die reale Lebenswelt der Nutzer/innen und zu ihren Einstellungen ermöglicht. Aufgrund der Durchführung im digitalen Raum können unabhängig von Ort und Zeit eine große Anzahl von Nutzer/innen mit einbezogen werden. | mehr

USER TOOLKIT

Ein User Toolkit bietet Ihnen die Möglichkeit, Nutzer/innen als Co-Designer/innen oder Co-Kreator/innen in Innovationen einzubinden. Auf einer meist webbasierten Design- und Innovationsplattform können User mithilfe kombinierbarer Elemente und spezifischer Tools vom Hersteller angebotene Produkte den eigenen Wünschen anpassen. Zusätzlich ermöglicht es Ihnen ein Toolkit, mit geringem Aufwand wertvolle Informationen über die Präferenzen Ihrer Zielgruppe zu erfassen. | mehr

Toolbox für Unternehmen: Partizipative Strategieentwicklung

GRUPPENDELPHI

Mit einem Gruppendelphi können Sie den Wissensstand von Expert/innen zu einem Thema aufbereiten und auf diese Weise einen Überblick über Konsens und Dissens bei Expertenurteilen bekommen. Dies ermöglicht Ihnen eine Einschätzung für die Bewertung von Sachverhalten, Ereignissen oder Entwicklungstendenzen. | mehr

PARTIZIPATIVE SZENARIOENTWICKLUNG

Szenarien sind Erzählungen plausibler und in sich konsistenter Zukunftsentwicklungen. Anstatt tatsächliche Entwicklungen zu prognostizieren, sollen sie vielmehr inspirierend sein und Sie so bei der Strategieentwicklung und in Entscheidungsprozessen unterstützen. Durch die Einbeziehung von Nutzer/innen und Stakeholdern bringen Sie zusätzliche Perspektiven in die Entwicklung von Szenarien ein. Außerdem erhöhen Sie damit die Plausibilität der Szenarien und ihrer Bewertung. | mehr

STAKEHOLDERDIALOG

Stakeholderdialoge sind moderierte Diskussionsprozesse zwischen einem Unternehmen und ausgewählten Stakeholdern. Sie werden häufig im Zusammenhang mit der Entwicklung von Nachhaltigkeits- oder Corporate-Social-Responsibility-Strategien eingesetzt. | mehr

ZUKUNFTSWERKSTATT

Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, bei der mit Hilfe von Zukunftsvisionen und Utopien gemeinschaftlich Lösungen für bestehende Problemkomplexe erarbeitet werden. Sie dient sowohl der Einbindung der Zivilgesellschaft als auch der partizipativen Entwicklung von kreativen und innovativen Strategien in Unternehmen. | mehr

Toolbox für Zivilgesellschaft und Politik

GRUPPENDELPHI

Mit einem Gruppendelphi können Sie den Wissensstand von Expert/innen zu einem Thema aufbereiten und auf diese Weise einen Überblick über Konsens und Dissens bei Expertenurteilen bekommen. Dies ermöglicht Ihnen eine Einschätzung für die Bewertung von Sachverhalten, Ereignissen oder Entwicklungstendenzen. | mehr

KONSENSUSKONFERENZ

Mit der Konsensuskonferenz geben Sie der nicht organisierten Laienöffentlichkeit eine Stimme in gesellschaftlichen Kontroversen über wissenschaftlich-technische Innovationen sowie soziale und ökonomische Entwicklungen. Als Ergebnis erhalten Sie einen Bericht mit den Bewertungen und Handlungsempfehlungen der am Verfahren beteiligten Bürger/innen. | mehr

OPEN SPACE

Die Open-Space-Methode ist ein Beteiligungsformat, mit dem Sie in mittleren bis sehr großen Gruppen in wenigen Tagen handlungsorientierte Lösungen für ein komplexes Problem erarbeiten können. Innerhalb des von Ihnen vorgegebenen Themas sind die Teilnehmer/innen selbst für die Bestimmung der Diskussionsgegenstände und Ergebnisse verantwortlich. Am Ende einer Open Space-Konferenz wird häufig eine konkrete Handlungsplanung beschlossen. | mehr

PIA – PARTICIPATORY INTEGRATED ASSESSMENT

Participatory Integrated Assessment, kurz PIA, ist ein strukturierter Prozess, in dem gemeinsam mit Interessenvertreter/innen die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Dimensionen eines komplexen Themas und die Auswirkungen politischer Entscheidungen bewertet werden. Die im Rahmen eines PIA verwendeten partizipativen Methoden richten sich nach der Fragestellung und dem Kontext. Ziel ist es ein gemeinsam abgestimmtes Szenario oder Handlungsempfehlungen zu erreichen. | mehr

PLANSPIEL

Ein Planspiel eignet sich besonders gut, wenn die Positionen involvierter Akteur/innen gegeneinanderstehen und ein Konflikt droht. Die Teilnehmenden setzen sich während des Spiels mit einer fiktiven Problemsituation auseinander und nehmen verschiedene Rollen ein, aus deren Perspektive heraus sie miteinander diskutieren und gemeinsam Lösungen für das Problem suchen. Planspiele können zu erhöhtem Verständnis für andere Positionen sowie zu einem verstärkten Willen zur Kooperation führen. | mehr

STAKEHOLDERWORKSHOP

Bei einem Stakeholder-Workshop bringen Sie Personen zu einem Diskussionsprozess zusammen, die von Ihrem Thema betroffen sind. Mit dieser Methode können Sie deren Wissensstand erfassen, aktuelle Situationen oder zukünftige Entwicklungen analysieren oder Handlungsempfehlungen erarbeiten. Je nach Zielsetzung wenden Sie unterschiedliche Diskussions- und Kreativitätstechniken an. | mehr

WORLD CAFÉ

Die Weltcafé-Methode ist eine Großgruppenmethode mit fokussierten Diskussionen in wechselnden Kleingruppen. Sie zielt darauf in lockerer Kaffeehausatmosphäre einen intensiven Dialog zu führen. | mehr

ZUKUNFTSWERKSTATT

Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, bei der mit Hilfe von Zukunftsvisionen und Utopien gemeinschaftlich Lösungen für bestehende Problemkomplexe erarbeitet werden. Sie dient sowohl der Einbindung der Zivilgesellschaft als auch der partizipativen Entwicklung von kreativen und innovativen Strategien in Unternehmen. | mehr

Kontakt | Toolbox "partizipativ innovativ" und Forschungsprojekte InnoSmart und ESQUIRE

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)

Potsdamer Str. 105, 10785 Berlin

Telefon: +49 (030) 88 45 94 0

www.ioew.de

Ansprechpartnerin Toolbox:

Dr. Esther Hoffmann

esther.hoffmann@ioew.de

Ansprechpartnerin Forschungsprojekt InnoSmart:

Franziska Mohaupt

franziska.mohaupt@ioew.de

Ansprechpartnerin Forschungsprojekt ESQUIRE:

Dr. Swantje Gährs

swantje.gaehrs@ioew.de

Autorinnen und Autoren der Toolbox

Harriet Fünning, IÖW

Dr. Esther Hoffmann, IÖW

Santje Kludas, IÖW

Dr. Wilfried Konrad, DIALOGIK

Franziska Mohaupt, IÖW

Lena Pfeiffer, IÖW

Friederike Rohde, IÖW

Prof. Dr. Harald Rohracher, Linköpings Universitet, Schweden

Felix Vala, IÖW

Eva Wiesemann, IÖW

Paula Wörteler, IÖW

Kontakt | Toolbox "partizipativ innovativ" und Forschungsprojekte InnoSmart und ESQUIRE

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)

Potsdamer Str. 105, 10785 Berlin

Telefon: +49 (030) 88 45 94 0

www.ioew.de

Ansprechpartnerin Toolbox:

Dr. Esther Hoffmann

esther.hoffmann@ioew.de

Ansprechpartnerin Forschungsprojekt InnoSmart:

Franziska Mohaupt

franziska.mohaupt@ioew.de

Ansprechpartnerin Forschungsprojekt ESQUIRE:

Dr. Swantje Gährs

swantje.gaehrs@ioew.de

Autorinnen und Autoren der Toolbox

Harriet Fünning, IÖW

Dr. Esther Hoffmann, IÖW

Santje Kludas, IÖW

Dr. Wilfried Konrad, DIALOGIK

Franziska Mohaupt, IÖW

Lena Pfeiffer, IÖW

Friederike Rohde, IÖW

Prof. Dr. Harald Rohracher, Linköpings Universitet, Schweden

Felix Vala, IÖW

Eva Wiesemann, IÖW

Paula Wörteler, IÖW

Herausgeber

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH, gemeinnützig

Potsdamer Str. 105

D-10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 88 45 94 0

Fax: +49 (0)30 88 25 43 9

E-Mail: mailbox@ioew.de

www.ioew.de

Verantwortlich für die Webseite gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG):

Thomas Korbun

Wissenschaftlicher Geschäftsführer

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH (gemeinnützig)

Redaktion

Richard Harnisch

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH (gemeinnützig)

Telefon: +49 (0)30 88 45 94 16

E-Mail: richard.harnisch@ioew.de

Dr. Florian Keil

keep it balanced

E-Mail: keil@kib.berlin

www.kib.berlin

Konzept und Design

keep it balanced, Berlin

Quellenangaben für die verwendeten Bilder

© fotolia.com: Marek, Antonioguillem, elgreko, Viacheslav Iakobchuk, Magnus, Rawpixel.com, gewitterkind, Sunny studio

© shutterstock.com: Michel Piccaya, Bildagentur Zoonar GmbH, Ruslan Grumble, Monkey Business Images, Robert Kneschke, scyther5, tomertu, NikitaRoytman Photography, Misunseo, racorn, Syda Productions

Creative Commons: Dolly Vu, thenounproject.com, Markus Bärlocher

Hinweis

Die Inhalte dieser Internetseite werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Es kann jedoch keine Gewähr für Korrektheit, Aktualität, Qualität oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen gegeben werden. Insbesondere kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Informationen, die über Links auf Internetseiten Dritter erreicht werden, übernommen werden. Die Verantwortlichkeit für diese fremden Inhalte liegt ausschließlich bei dem Anbieter, der die Inhalte bereithält. Der Herausgeber macht sich deren Inhalte ausdrücklich nicht zu eigen. Vor dem Einrichten der Links sind die Inhalte der verlinkten Internetseiten überprüft worden. Dabei wurde insbesondere auf die Vertrauenswürdigkeit der Anbieter sowie die Rechtmäßigkeit der Inhalte geachtet. Der Herausgeber hat aber weder Einfluss auf die aktuelle noch auf die zukünftige Gestaltung der Internetseiten Dritter. Die Inhalte der verlinkten Internetseiten können sich jederzeit ändern. Sollten Inhalte von verlinkten Internetseiten Anlass zur Beanstandung geben, wird um Mitteilung an die Redaktion gebeten. Bei begründeten Beanstandungen oder bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden entsprechende Links unverzüglich gelöscht.

Piwik-Tracking

Herausgeber

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH, gemeinnützig

Potsdamer Str. 105

D-10785 Berlin

Telefon: +49 (0)30 88 45 94 0

Fax: +49 (0)30 88 25 43 9

E-Mail: mailbox@ioew.de

www.ioew.de

Verantwortlich für die Webseite gemäß § 5 Telemediengesetz (TMG):

Thomas Korbun

Wissenschaftlicher Geschäftsführer

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH (gemeinnützig)

Redaktion

Richard Harnisch

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung GmbH (gemeinnützig)

Telefon: +49 (0)30 88 45 94 16

E-Mail: richard.harnisch@ioew.de

Dr. Florian Keil

keep it balanced

E-Mail: keil@kib.berlin

www.kib.berlin

Konzept und Design

keep it balanced, Berlin

Quellenangaben für die verwendeten Bilder

© fotolia.com: Marek, Antonioguillem, elgreko, Viacheslav Iakobchuk, Magnus, Rawpixel.com, gewitterkind, Sunny studio

© shutterstock.com: Michel Piccaya, Bildagentur Zoonar GmbH, Ruslan Grumble, Monkey Business Images, Robert Kneschke, scyther5, tomertu, NikitaRoytman Photography, Misunseo, racorn, Syda Productions

Creative Commons: Dolly Vu, thenounproject.com, Markus Bärlocher

Hinweis